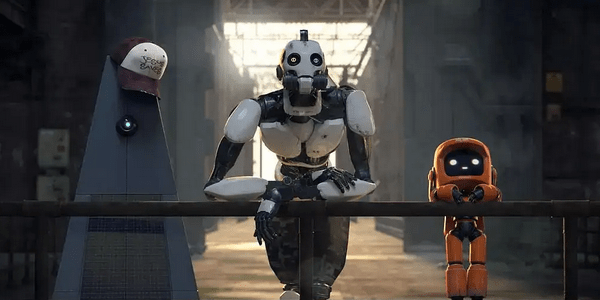

如果你曾经看过《爱,死亡和机器人》(Love, Death & Robots),你大概知道那种“被短片狠狠击中”的感觉。

它没有主线剧情、没有稳定角色、甚至每一集的风格都相差极大,但每次点开,你都可能看到一段:

- 意想不到的未来设定

- 无比精致的视觉呈现

- 甚至一瞬间的情绪崩塌

在社交平台上,有人说它是“为成人打造的视觉黑盒”,你永远不知道下一集,是温情、是荒诞,还是一记冷刀子。

—

📌 动画之外,是密度更高的叙事

《爱死机》被称为“动画选集”,但它更像一系列风格化短篇小说的集合。

每集通常在10分钟以内,但能讲的内容不亚于一部独立电影:

- 反乌托邦下的自由意志

- 机器人眼中的人类残酷

- 战争中的情感残留

- 艺术与死亡的哲学命题

而正因为它没有传统电视剧的“主线和伏笔”,每一集更像是独立宇宙的入口。故事刚开始,情绪已经炸开;画面还没完全铺满,结局就到了。

这种浓缩、压缩、提炼后的表达方式,是它被称为“成人动画代表作”的原因之一。

—

📌 外网上的热度不止在播放量,而在思考延续

在海外平台,《爱死机》的三季作品引发了大量的衍生内容。

Reddit 上专设了 r/LoveDeathAndRobots 讨论区,网友们会对每一集进行“内容拆解”,从人物行为到镜头构图,再到象征意义的解读。

Instagram 上则充满了粉丝二创:手绘角色海报、动态混剪、AI 画风模仿、插画封面合集。

而在 X(原 Twitter)和 TikTok 上,最多的是剪辑视频配上短评,比如:

- “短短9分钟,讲完一部人生”

- “我没想到机器人也会想被爱”

- “这集不该叫动画,应该叫一封信”

甚至有内容创作者专门做《爱死机》的图文设定提炼,把每一集的风格关键词做成“视觉词典”,供插画师参考。

—

📌 它为什么能在全球引发共鸣?

《爱死机》触碰的是“普遍人性”的母题,但不说教、不煽情。

它的表达更接近视觉文学,而非传统影视。

- 画面可以极度拟真,但故事虚构荒诞

- 情感可以极度克制,但观众却强烈共鸣

- 它可以在极短时间内,让你思考:什么是人?什么是感情?什么是自由?

这种强烈而快速的刺激体验,让它在全球观众中迅速破圈,也成为很多动画创作者模仿与致敬的对象。

—

📌 想更深入理解这部作品?内容不只在剧集里

《爱死机》的好看不止在正片,而在它背后的“再创造文化”。

你能在外网上刷到大量:

- 幕后制作人员分享某一集如何构建背景、光效、动作参考

- 粉丝做的艺术合集:“如果Zima Blue是水墨风”“吉巴罗的民间再演绎”

- 视频讲解类频道解构一集如何用镜头讲哲学

- AI 爱好者用 Midjourney 或 SD 复刻《爱死机》式的图像世界

而这些丰富的内容,很多都未被搬运或翻译,只有你真正连接到外网社交平台,才看得到、参与得了。

—

📌短短十分钟的震撼,背后是全球创作者的联动

一部短片,一次推演,一个设定,一个剪辑,足以在外网平台上激发成千上万次“联想、共鸣与再创作”。

《爱死机》是作品,更是一种创作文化的发射器。

想真正看到它的余波、找到它的回音、跟上它在世界范围内引发的共鸣,只需一个连接的起点。

Skyline VPN,让你接入全球动画讨论的高频频道。

—